有線LANの安定性を求めて、内径φ16mmのCD管へLANケーブルを通線したDIY体験を紹介します。配線の通らないトラブルや、通線ワイヤーの選び方、3回にわたる失敗から学んだ成功の秘訣まで、これから通線作業に挑む方に役立つリアルな情報をお届けします。

はじめに:なぜ今、有線LANなのか?

息子がオンラインゲーム(フォートナイト)中に「ラグがひどい」と不満を漏らすようになったことがきっかけです。私自身も以前から、有線LANの「安定した通信」に信頼を置いていたため、家庭内のネットワーク環境をWi-Fiから有線LANへ切り替えることに決めました。

わが家は新築時に将来の通線を見据え、空配管(CD管)を敷設済みです。Wi-Fiも進化していますが、通信の安定性と応答速度ではやはり有線LANが優位でしょう。

用意したもの:LAN通線作業に必要な道具

DIYでLANケーブルを通すために、以下の道具を準備しました。

- LANジャック(CAT6以上推奨):壁面に設置するコンセント型のLAN端子。今回はやむなくCAT6を使用しましたが、通信速度・ノイズ耐性の面からCAT6A以上がベストです。

- 通線ワイヤー:配管にケーブルを通す必須アイテム。十分な長さを用意しましょう。

- ドライバー類:コンセントパネルの取り外しに使用。

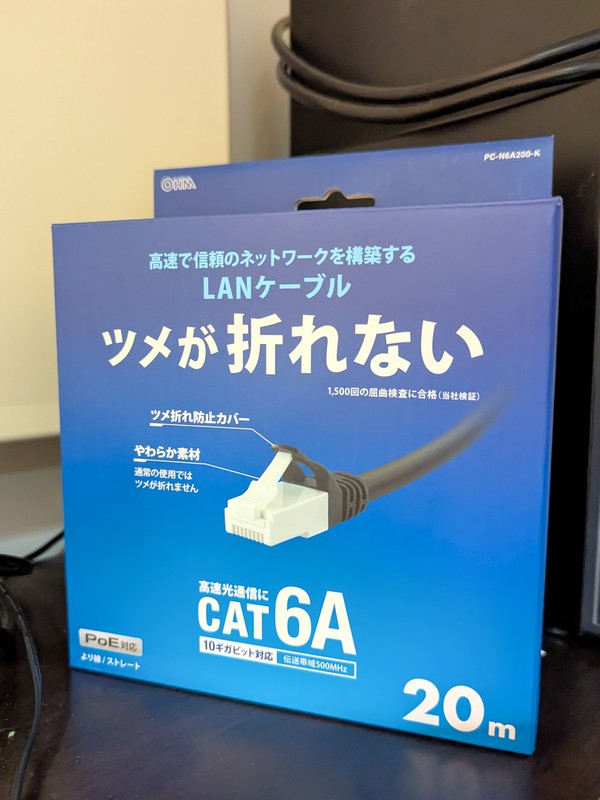

- LANケーブル(切り売り推奨):20mのパッケージ品(OHM製)を使用。ただし、コネクタが邪魔になり、結局カットして使用する羽目に。最初からコネクタなしで必要長さを購入し、後で圧着した方が効率的です。

- 軍手:手の保護に必須です!

※使用したLANケーブルはT568B配列。LANジャックも同じ配列に合わせて結線しました。

切り売りの場合、ホームセンターでの価格は25円/10cm(CAT6A)と意外と高いです。OHM製のLANケーブルはCAT6Aでありながら、20m2,500円程度と切り売りよりもお得です!

ストレートケーブルとクロスケーブル、その違いとは?

LANケーブルには大きく分けてストレートケーブルとクロスケーブルの2種類があります。

- ストレートケーブル: 現在、一般的に使われているのはこちらです。ハブやルーターとPC、またはハブ同士など、異なる種類の機器を接続する際に使用します。ケーブルの両端の結線が同じ(T568A-T568A、またはT568B-T568B)になっています。

- クロスケーブル: 昔のPC同士を直接接続する際などに使われていました。同じ種類の機器を直接接続する際に使用します。ケーブルの片側がT568A配列、もう片方がT568B配列のように、結線が交差(クロス)しています。

現在のほとんどのネットワーク機器は、接続されたケーブルの種類を自動で判別する「Auto MDI/MDI-X」という機能を持っているため、意識することは少なくなりました。しかし、LANジャックの結線時には、同じ配列(T568AまたはT568B)で統一しないと、意図せずクロス結線になってしまい、通信できない可能性がありますので注意が必要です。

配管状況:内径φ16mmのCD管が通線の壁に…

問題のCD管は内径φ16mm。このサイズが、LANケーブルの通線作業を想像以上に難航させました。

CD管の内径が小さいと、LANケーブルのコネクタ部分が通らず、摩擦も大きくなります。5m以下ならなんとかなっても、10m以上の長距離では摩擦係数が大きく、難易度が一気に上がることを実感しました。

作業手順:格闘の連続!LANケーブル通線の流れ

さあ、いよいよ通線作業の開始です。手順を追って解説していきます。

まず、壁のコンセントカバーをドライバーを使って慎重に外します。

コンセントパネルの裏にあるCD管(オレンジ色の配管) を確認し、その中に通線ワイヤーを挿入していきます。

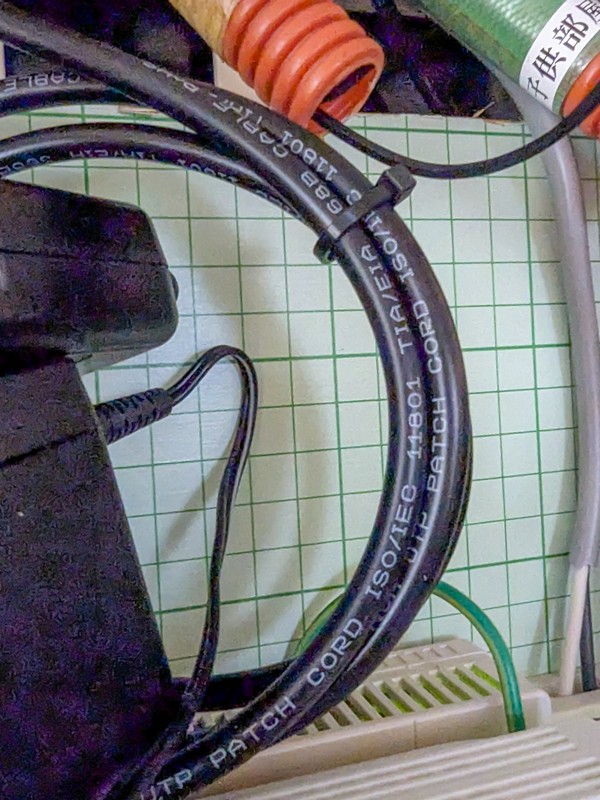

出口側(通線ワイヤーが出てくる側)で、通線ワイヤーとLANケーブルを強力に固定します。引っ張っている途中で外れないよう、テープや結束バンドなどでしっかりと結束しましょう。

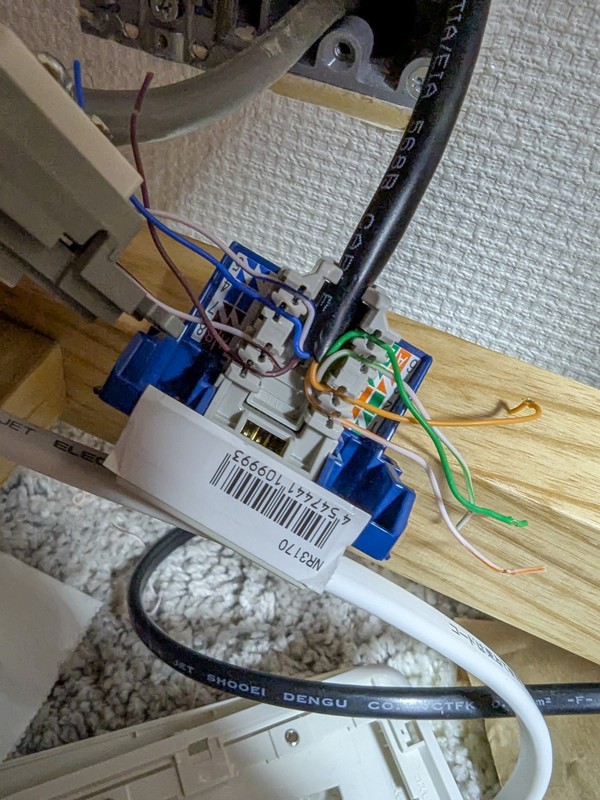

LANケーブルの通線が完了したら、子供部屋側(または目的の部屋側)のLANジャックにケーブルを結線します。今回は専用工具不要のタイプだったので、比較的簡単に結線できました。結線方法は「Panasonicサイトの結線方法FAQ」が非常に参考になりますよ。

LANジャックには、T568A配列とT568B配列の2種類の結線方法があります。これらの配列は必ずどちらか一方に統一する必要があります。もし市販のパッケージ品LANケーブルのコネクタをそのまま利用するなら、そのケーブルの結線配列(筆者の場合はT568Bでした)に合わせてLANジャックも結線しなければなりません。途中で配列が異なると、通信できない「クロス」状態になってしまうので、細心の注意を払いましょう。

結線が終わったら、LANジャックをコンセントパネルにはめこんで完了です。

苦闘の通線作業:摩擦と重労働の現実

通線ワイヤーを通すだけなら、最初は「これは楽勝かも!」と甘く見ていました。しかし、いざLANケーブルを引っ張り始めた途端、その予想は粉々に打ち砕かれたんです。とんでもない摩擦抵抗と、想像を絶する重労働が待ち受けていました。

私の経験から強くお伝えしたいのは、この作業は必ず二人以上で行うことをお勧めする、ということです。一人が通線ワイヤーを引っ張る係、もう一人が引き込まれるLANケーブルが絡まったり、途中で引っかかったりしないように誘導する係、といった具合に役割分担しましょう。「もっとゆっくり!」「もう少し引っ張って!」などと声かけをしながら進めるのが、最も効率的ですよ。

【1回目の失敗】まさかの「つなぎ目破損」

最初の試みでは、通線ワイヤーとLANケーブルのつなぎ目が甘かったのでしょう。引っ張っている途中で「ブチッ」と抜けてしまい、あえなく失敗。せっかくの努力も水の泡で、最初からやり直す羽目になりました。

【2回目の失敗】シリコン塗布も効果なし?

次に試したのは、配管の内部と通線ワイヤーにシリコンスプレーを塗布して摩擦を減らす方法です。これならスルスル通るはず…と期待しましたが、結果は虚しく失敗。重さはまったく変わらず、ケーブルはどうしても引き抜けませんでした。

【3回目でようやく成功!まさかの逆転発想】

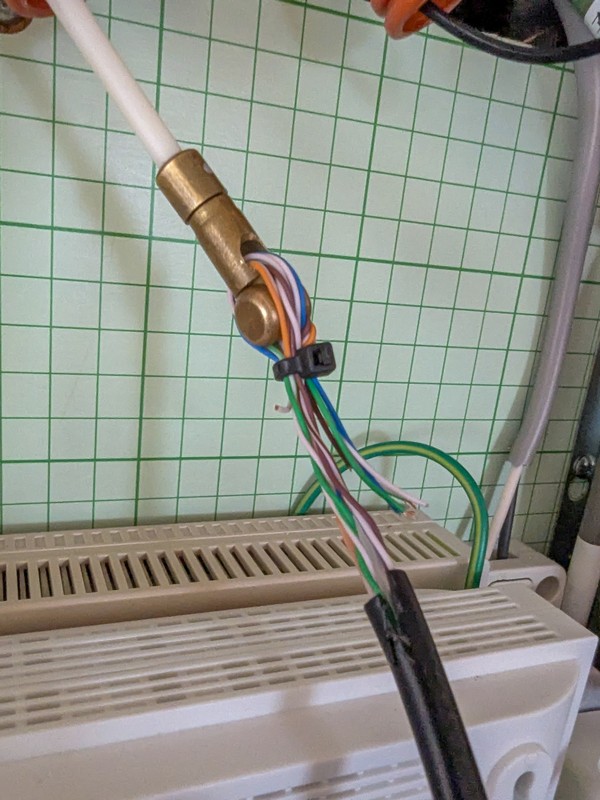

2度の失敗を経験し、「一体なぜこんなにも重いのか?」「どこで引っかかっているんだろう?」と徹底的に原因を考えました。どうやら、LANケーブルを引き込む際、CD管の最後の部分、残り50cmほどの場所にあったきついカーブ(R) で、通線ワイヤーとLANケーブルのつなぎ目が引っかかって外れてしまっていたようです。

そこで思いついたのが、「それなら、逆から引き込んでみたらどうだろう?」 という逆転の発想です。

作戦を変更し、子供部屋側から通線ワイヤーを通し、情報分電盤側でLANケーブルをしっかりと括り付けました。そして、今度は情報分電盤側からLANケーブルを引っ張る形に。これが大成功!最後の最後はやはりかなりの重さでしたが、ついにLANケーブルの先端が顔を出したときは、思わずガッツポーズが出ました。

この通線作業、特に引っ張る作業は本当に重労働です。手が擦れて痛くなるので、軍手は必須ですよ!正直なところ、「もう二度とやりたくない」というのが本音です(笑)。

まとめ:LANケーブル通線DIYの教訓

今回のLANケーブル通線作業を通して、いくつか重要な教訓を得ました。これからDIYに挑戦する方は、ぜひ参考にしてください。

- 配管の内径はφ22mm以上を強く推奨!

内径φ16mmのCD管では、LANケーブル1本を通すだけでも非常に苦労します。将来的に複数本を通す可能性や、通線作業のしやすさを考えると、CD管やPF管の内径はφ22mm以上で設計してもらうことを強くお勧めします。 - 通線ワイヤーは長さに余裕を!

15mや30mのワイヤーがありますが、余裕をもって30mあると安心です。また、収納時に絡まりやすいので、ケースが付属しているタイプを選ぶと良いでしょう。私はケースがなかったので、養生テープで丸めて収納しました。 - CD管よりPF管を検討すべし

CD管(オレンジ色)は紫外線に弱いため、屋内配管であっても経年劣化で割れてしまう可能性があります。コストは少々上がりますが、耐久性を考えるとPF管(グレー色)の配管をお勧めします。将来的な補修費用や手間を考えれば、最初からPF管にしておく方が賢明な選択と言えるでしょう。

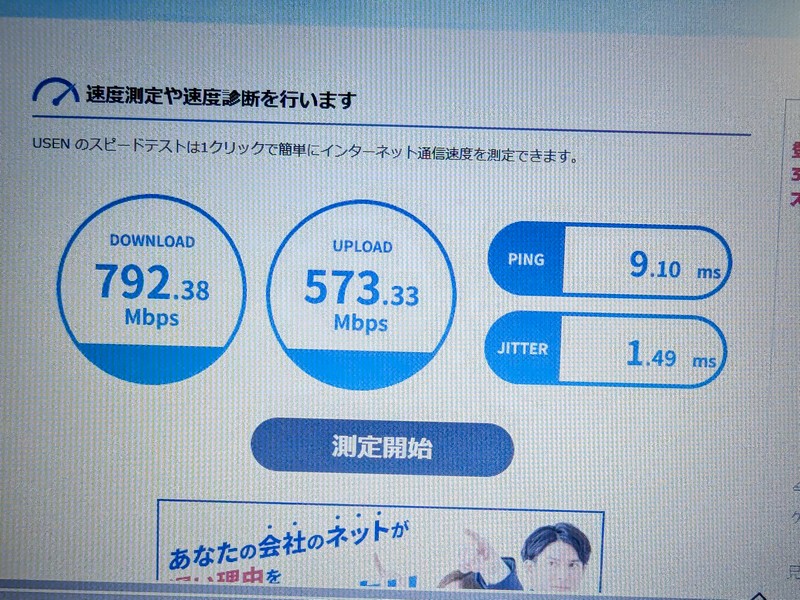

無線LANでは100Mbpsも出ていませんでしたが、有線LANでは500Mbpsを軽々超え、驚くほど快適になりました!

このブログが、これからLANケーブルの通線に挑戦する方々の参考になれば幸いです。もし、何か質問があれば、コメント欄でお気軽にお尋ねください!

よくある質問(FAQ)

- LANケーブルのカテゴリ(CAT5e, CAT6, CAT6Aなど)は何を選べば良いですか?

-

将来的な通信速度の向上に備え、CAT6A以上を強く推奨します。CAT6Aは最大10Gbpsの通信速度に対応しており、現在の主流である1Gbps環境はもちろん、将来的に回線速度が向上しても対応できるため、長く安心して使えます。CAT5eやCAT6でも現在の1Gbps環境には対応できますが、将来性を考えるとCAT6A以上が良いでしょう。

- 空配管の内径はどれくらいのサイズが理想的ですか?

-

複数のLANケーブルを通す可能性や、通線作業のしやすさを考えると、内径φ22mm以上を強くお勧めします。今回の経験では内径φ16mmのCD管を使用しましたが、コネクタ部分をカットする必要があり、通線作業も非常に困難でした。余裕を持ったサイズを選ぶことで、今後のメンテナンスや増設も楽になります。

- 通線ワイヤーはどんなものを選べば良いですか?

-

配管の長さに合わせて、余裕を持った長さの通線ワイヤーを選ぶことが重要です。例えば、10mの配管であれば15mや30mのワイヤーが良いでしょう。また、収納時に絡まりやすいので、ケースが付属しているタイプを選ぶと非常に便利です。ケースがない場合は、養生テープなどでしっかりとまとめて収納することをお勧めします。

- CD管とPF管、どちらを使用するのが良いですか?

-

コストを重視するならCD管(オレンジ色)ですが、耐久性を考えるとPF管(グレー色)をお勧めします。CD管は紫外線に弱く、屋内配管であっても経年劣化で割れる可能性があります。PF管はCD管よりも高価ですが、耐久性に優れており、将来的な補修費用や手間を考えると、最初からPF管にしておく方が賢明な選択と言えるでしょう。

- LANケーブルを通線する際に、何か注意すべき点はありますか?

-

- 二人以上での作業を強く推奨します。一人が引っ張り、もう一人がケーブルの絡まりを防ぐ役割分担をすると効率的です。

- 通線ワイヤーとLANケーブルの結束は、外れないようにしっかりと固定してください。途中で外れるとやり直しになり、大きな手間となります。

- LANジャックの結線配列(T568AまたはT568B)を統一してください。途中で配列が異なると通信できません。

- 配管のカーブがきつい場所では、摩擦が大きくなり通線が困難になることがあります。場合によっては、逆方向から通線を試すことも有効です。

- 手が痛くなるほどの重労働になることがあるので、軍手などの保護具を着用することをお勧めします。

複雑なホームネットワークには情報分電盤の設置がお勧めです!

コメント