新築時に我が家が最もこだわったのが「収納スペース」です。

間取り設計の段階から「収納率」にも注目し、将来を見越した収納計画を立てました。

収納は多ければ多いほど良いと思われがちですが、実際には「適切な場所に、適切な容量で設けること」が何より大切だと住んでから実感しています。今回は、特に活用頻度の高い2階のウォークインクローゼット(WIC)と納戸、そして1階の3つの収納について、実例をもとにご紹介します。

2階:ウォークインクローゼット(WIC)と納戸の活用ポイント

ウォークインクローゼット(WIC)|3.1帖の余裕が快適さを生む

我が家のウォークインクローゼットは、8.5帖の主寝室に隣接する形で設けています。広さは3.1帖あり、寝室から直接アクセスできる動線にしました。

当初は「少し広すぎるのでは?」と思ったのですが、実際に暮らしてみると「あと0.5帖あっても良かった」と感じるほど。季節ごとの衣替え、子どもの成長、冠婚葬祭用の衣類など、予想以上に収納物は増えていきます。収納の「余裕」は、想像以上の安心感を生んでくれました。

また、生活動線的にも非常に便利で、朝の身支度や帰宅後の着替えがスムーズです。ドアを開ければすぐ収納があるというのは、忙しい毎日において大きな時短効果にもなっています。

内部レイアウトの工夫と現在の使い方

右側にはハンガーパイプを設置し、シャツやジャケット、スーツなどを掛けられるようにしました。パイプの下には市販の衣装ケースを4つ並べ、下着や季節の小物、加湿器などの季節家電も収納しています。

窓の足元には電源コンセントを設けてあり、現在はインターホンの子機を充電しながら置いています。将来的にアイロンやスチーマーなどを使う際にも活用できるため、電源位置の配慮は「地味だけど効く」ポイントでした。

左側も同様にハンガーパイプを設置し、上部には2段棚を取り付けました。ここにはバッグや帽子、アクセサリー類、季節外の衣類などを収納しています。さらに棚の一角には、ノートPCと椅子を置けるスペースを確保。結果的に妻の“簡易書斎”のようなスペースとして定着し、在宅ワークや調べ物、ちょっとした家事メモ作業に活躍しています。

収納の割合は、おおよそ私が3割、妻が7割。今後、子どもの制服や行事用衣類が加わっていくことを想定すると、さらに使い方の見直しが必要になりそうです。

納戸(2帖)|本・趣味・スマートホーム機器を一括収納

ウォークインクローゼットの隣には、2.0帖の納戸を設けました。こちらは2階の廊下側からアクセスできるようにしてあり、家族全員が気軽に使える収納スペースとなっています。

この納戸には本棚を2つ設置し、私の趣味である漫画やDVD、雑誌類をぎっしり収納。あえて扉付きにすることで、訪問客から中が見えない工夫もしています。趣味のものは意外と“生活感”が出るため、こうしたちょっとした隠しスペースがあると精神的にも落ち着きます。

また、ブログでもご紹介した【情報分電盤】もこの納戸内に設置しました。スマートホーム化の中心となる場所ですが、リビングなどの生活空間に露出させず、メンテナンスもしやすい位置にしたのは正解でした

1階:生活動線に合わせた3つの収納スペース

1階には以下の3つの収納スペースを設けました。

可動棚をDIYで取り付けた収納

主に掃除機やティッシュ・洗剤などの日用品のストックを収納。

棚の高さを自由に調整できるため、サイズの異なる収納物にも柔軟に対応できます。

棚の設置はDIYで行い、その様子は以下の記事でも詳しく紹介しています。

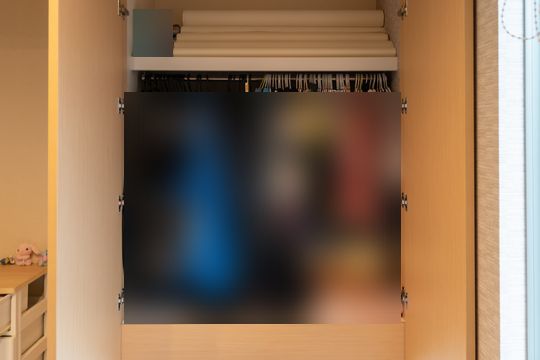

ハンガーパイプ付きの収納

普段使いの上着や通勤服など、日常的に着る服をまとめて収納。

帰宅後にすぐに掛けられる場所にあることで、リビングや椅子の上に“ちょい置き”が減りました。

空き箱・おもちゃの収納

子どもが使わなくなったおもちゃや、箱類、シーズン物などを保管。

2人の子どもたちも、自分の思い出の品をここにまとめています。

現在はスペースに余裕があるため、防災グッズなどの保管場所としても活用中です。

詰め込みすぎ注意!整頓が収納の命

収納スペースがあると、ついつい物を“押し込んで”しまいがちですが、

詰め込みすぎると「どこに何があるかわからない」「取り出すのが面倒」といったデメリットも。

我が家では、年に1〜2回程度は家族で“収納の見直しタイム”を設けて、

使っていないもの・不要なものを整理しています。

収納は「スペースの量」だけでなく「使い方・中身の整頓」が重要だと感じています。

まとめ|収納は『ゆとり』が暮らしを変える

新築時に「収納にこだわってよかった」と今でも実感しています。

2階のWICや納戸はもちろん、1階の収納スペースも生活を支える大事な存在。

収納スペースが多ければ、生活空間は常にスッキリ。

掃除も楽になり、家族全員が物の場所を把握しやすくなることで、無駄なストレスも軽減されます。

これから家づくりやリフォームをされる方は、ぜひ「収納率」や「収納動線」まで意識してみてください。

そして、収納は“詰める場所”ではなく、“暮らしを整える場所”だと考えると、

設計にも使い方にも工夫が生まれると思います。

\ブログ内関連記事もあわせてどうぞ!/

コメント